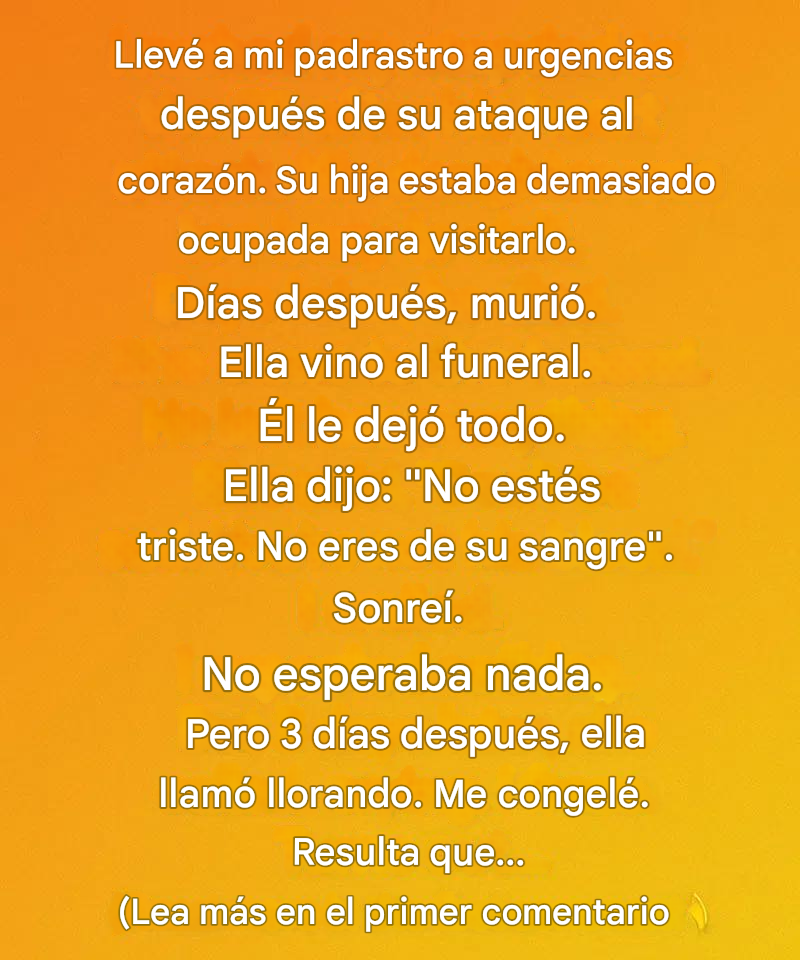

Llevé a mi padrastro a urgencias temprano una mañana fría y silenciosa, de esas que te oprimen el pecho antes de entender por qué. Había sufrido un infarto en casa, agarrándose el pecho y repitiendo que estaba “bien”, incluso con el sudor corriéndole por la cara.

No discutí con él. Lo ayudé a subir al coche y conduje directo al hospital, acompañándolo en cada escáner, cada cable conectado a su cuerpo, cada pausa incómoda del personal médico.

Su hija no pudo llegar de inmediato. Vivía a varias horas de distancia y tenía sus propias responsabilidades. Nunca la culpé por ello. Algunas distancias no se eligen; simplemente forman parte del diseño de la vida.

Pasé esos días junto a su cama, escuchando el ritmo constante de las máquinas que marcaban cada latido. Se dormía y se despertaba, a veces apretándome la mano, a veces intentando alegrar el momento con chistes flojos a pesar del dolor.

Rara vez hablaba de tener miedo, pero lo veía en sus ojos cada vez que entraba un médico. Intenté mantener la calma por él. Sentía que era lo mínimo que podía hacer por el hombre que había traído estructura y paciencia a mi vida cuando las necesitaba desesperadamente, incluso sin compartir sangre.

Cuando murió, todo se desmoronó en oleadas lentas y pesadas. Su hija llegó al funeral: reservada, tranquila, controlada. Me saludó con un gesto cortés, pero con la mirada fija en una distancia prudente.

Cuando se habló de sus pertenencias, me recordó, con amabilidad pero con claridad, que yo no era su familia biológica. Todo le había sido legado. Lo acepté sin amargura. No me sentía con derecho a nada. Mi lugar en su vida nunca había sido la herencia. El dolor en sí mismo ya era una carga suficiente.

Tres días después, mi teléfono vibró con su nombre. Casi lo ignoré, pensando que necesitaba algún detalle del hospital o algún papeleo. Pero cuando contesté, solo oí sus sollozos: un dolor sincero y desenfrenado. Me quedé callado, dándole tiempo para que se tranquilizara.

Ella me dijo que mientras buscaba documentos entre sus cosas, descubrió un viejo álbum de fotografías escondido en el fondo de un armario.

Entre dos páginas había una carta. La había escrito semanas antes del infarto, mucho antes de que ninguno de los dos pudiéramos imaginar lo cerca que estaba el final.

Dijo que lo abrió esperando algo sencillo, tal vez un recuerdo o una nota breve. En cambio, encontró una confesión de las personas que más le importaban.

Luego comenzó a leer.

Continúa en la página siguiente