Escribió que la vida le había enseñado, tarde pero con claridad, que la familia no se define solo por la sangre. Se forja con la presencia, con el cariño, con la constancia silenciosa cuando nadie observa.

Él escribió que le había dado estabilidad cuando se sentía flaquear, compañía cuando la soledad lo agobiaba y dignidad cuando su salud empezó a fallar.

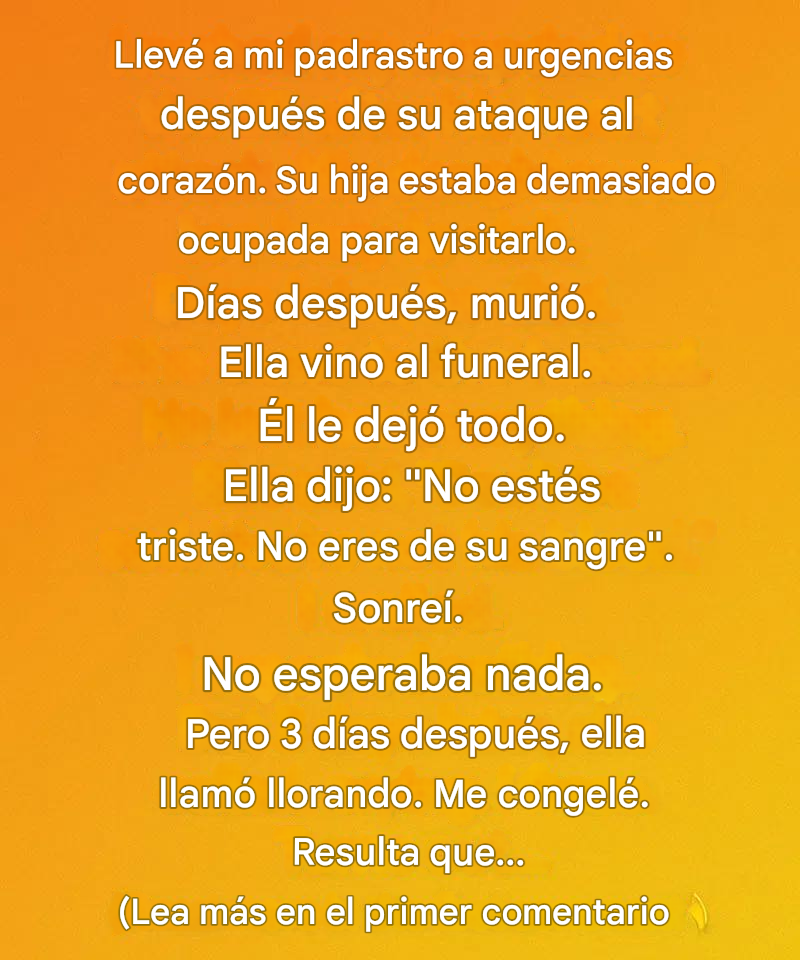

Él admitió que nunca me había dicho esas cosas en la cara porque no quería agobiarme con sentimentalismos, pero quería que alguien lo supiera.

Mientras leía, su voz se suavizó. La distancia que una vez había escuchado se desvaneció. Me dijo que nunca había comprendido del todo el vínculo entre su padre y yo.

Ella sabía que yo ayudaba de manera práctica, pero no se había dado cuenta de lo mucho que él valoraba el consuelo y la estabilidad que yo le brindaba.

Escucharlo describirme como una fuente de paz sacudió su visión de todo, especialmente la forma en que me había tratado después del funeral.

Se disculpó, no por obligación, sino con genuina comprensión. Explicó que el dolor había nublado sus reacciones y limitado su visión. La carta había despertado algo en su interior que nada más había podido. No se trataba de dinero ni pertenencias. Se trataba de ver la verdad sobre quién había estado junto a su padre en sus últimos días. Quedamos en vernos más tarde esa semana.

Ya no había tensión, no había necesidad de confrontación; solo dos personas intentando seguir adelante con honestidad. Apenas hablamos del doloroso pasado. En cambio, nos centramos en lo que su padre habría deseado: respeto mutuo, y tal vez algo más amable que surgiera entre nosotros. Sus palabras habían suavizado nuestro dolor y abierto espacio para la comprensión.

Cuando nos conocimos, trajo la carta y me la puso en las manos. Por un instante, la habitación quedó suspendida en silencio. Su letra, familiar y ligeramente irregular, parecía la misma que la de todas las tarjetas de cumpleaños que había firmado.

Leer sus palabras me hizo sentirme más pesado, pero también me ayudó a mantener los pies en la tierra. Me recordaron que estar presente para alguien importa, incluso cuando parece invisible. Esa tarde fue un punto de inflexión.

Compartimos anécdotas sobre él: su terquedad, su humor irónico, su insistencia en hacer todo a la antigua. Nos dimos cuenta de cuántos momentos de su vida habíamos presenciado por separado.

En cierto modo, la carta se convirtió en el puente que él seguramente esperaba que algún día cruzáramos juntos.

En las semanas siguientes, me llamó con frecuencia, no por obligación, sino por un genuino deseo de mantenernos en contacto. Revisamos sus pertenencias uno junto al otro, tomando decisiones con calma y reflexión. A veces nos reíamos de las cosas que había guardado.

A veces teníamos que hacer una pausa cuando el peso del recuerdo se hacía insoportable. Pero lo afrontamos juntos, no como desconocidos unidos por la pérdida, sino como dos personas que honraban al hombre que unió nuestras vidas en sus últimos años.

Su carta hizo más que reconocer nuestro vínculo: cambió la forma en que vivíamos el dolor. Nos recordó que la bondad deja un eco perdurable, que las acciones silenciosas tienen significado mucho después de la partida de alguien y que las relaciones construidas a través del cariño pueden perdurar incluso después de una pérdida.

Al final, sus últimas palabras nos dieron algo que ninguno de los dos esperaba: claridad, sanación y una sensación compartida de paz.

Y al honrar eso, encontramos el comienzo de algo nuevo, formado exactamente como él creía que debería ser la familia: a través de la compasión, la presencia y una profunda comprensión humana.