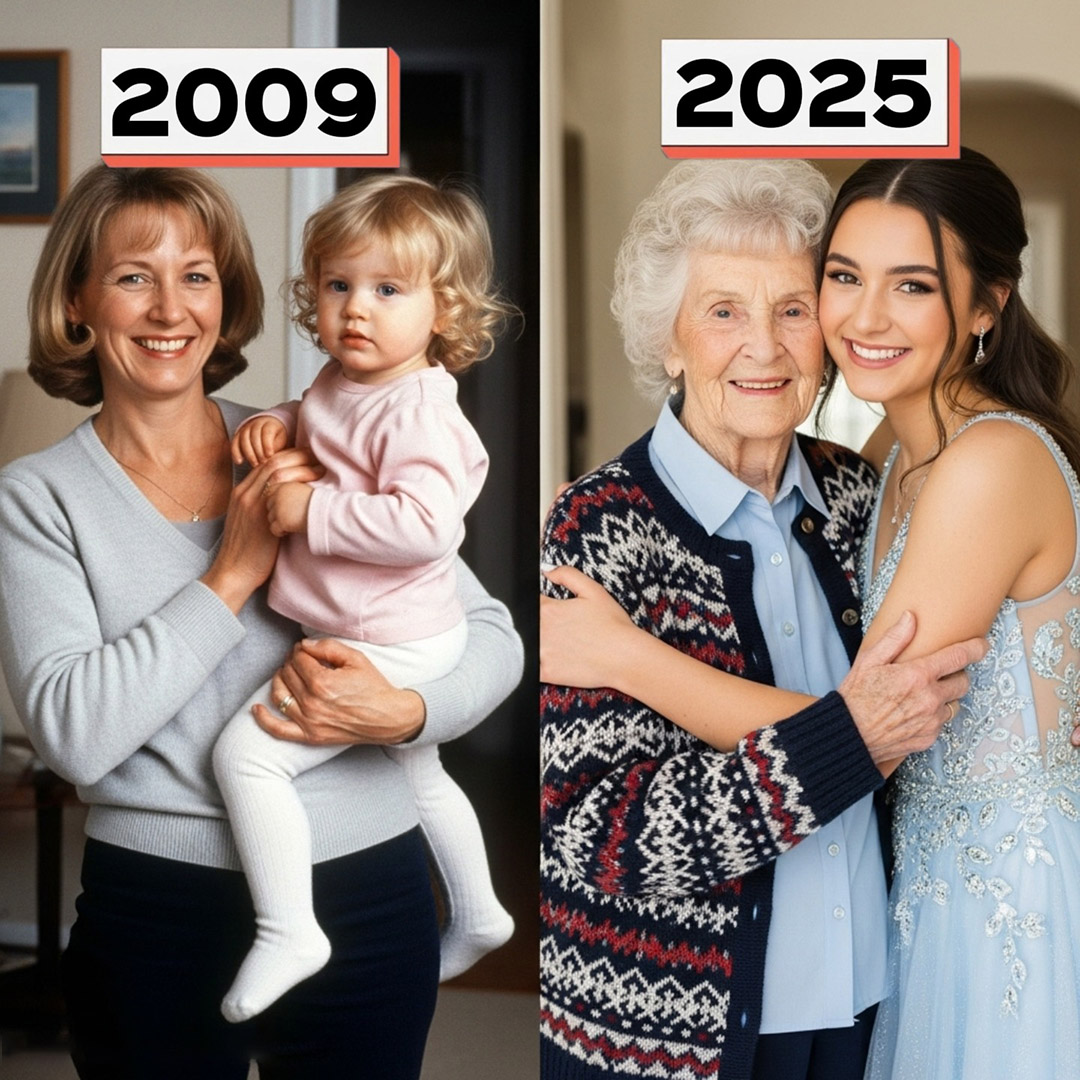

Hace dieciséis años, perdí a mi único hijo. Acababa de instalarse en una pequeña casa llena de planes, con su pareja y su bebé, Léa. Incluso se había tomado el tiempo de redactar un sencillo documento para garantizar la protección de su hija pasara lo que pasara.

Entonces todo se detuvo. Y, en ese mismo instante, la madre de Léa se fue, dejando atrás a una niña de dos años y un silencio ensordecedor.

Ese día, sin ceremonias, volví a ser madre. Recuperé esta casa, esta responsabilidad, esta vida que no estaba destinada para mí, pero que asumí sin dudarlo.

Sacrificarse sin contar el costo, amar incondicionalmente.

Los años siguientes no fueron fáciles. Acepté varios trabajos esporádicos, trabajé hasta el agotamiento y acepté el dolor físico como el precio a pagar para brindar estabilidad a mi nieta.

Léa nunca fue exigente. Comprendía, mucho más de lo que su edad hubiera sugerido. Transformaba la ropa de segunda mano con estilo y me recordaba a diario que yo era su familia.

Pero había una cosa que me preocupaba: verla renunciar a un momento importante de su juventud por falta de recursos.